LANケーブルは、有線でインターネットに接続するための重要なケーブルです。一度接続すると、そのままの状態にすることが多いため、劣化に関してはほとんどの人が気にすることがないでしょう。しかし、LANケーブルは劣化するものです。そこで今回は、LANケーブルが劣化したときに起こる症状や原因をご紹介します。

目次

LANケーブルが劣化していると起こる症状

LANケーブルは、劣化すると通信が遅くなる、通信が途切れるといった症状が起こります。天気が悪い、一時的に電波が悪いと思っていた人は、もしかすると勘違いかもしれません。そこでLANケーブルが劣化していると起こる症状をひとつずつ確認しましょう。

通信が遅くなる

なんとなく通信が遅くなったような気がするというときは、LANケーブルの劣化が原因かもしれません。そもそも有線で繋ぐLANケーブルは、無線に比べて非常に安定した接続が期待できます。しかし、劣化すると通信が遅くなり、WEBページやアプリのダウンロードに時間がかかる、更新が遅いなどの現象が起こる可能性があるので要注意です。とくに通信量の多い動画やゲームの場合は、画面が一時的にストップするかもしれません。

通信が途切れる

急に通信が途切れる場合は、LANケーブルの劣化が原因の可能性があります。インターネット閲覧中に途切れた、ダウンロードが途切れたといったときはLANケーブルを疑ったほうがよいでしょう。もちろん、通信が途切れる原因は、電波の状況や通信量、そしてパソコンなどのスペックが原因になるケースもあります。しかし、ほかに問題が見当たらないようならLANケーブルの劣化が原因かもしれません。

発火

発火は、一番怖い現象です。発火なんてするのと思うかもしれませんが、条件がそろえば可能性はゼロではありません。発火する可能性があるのは、パソコンとLANケーブル、そしてLANケーブルとルーターというようなLANケーブルの両方につなげる箇所です。いわゆるコネクタと呼ばれるところで、しっかりつながっていないとスパークが発生し、最終的には発火するかもしれません。

コネクタは、直接力を加えなくても破損する可能性があるので要注意です。たとえば、ケーブルを無理やり曲げる、ケーブルを引っ張ってコネクタを抜くといった強引な使い方をすれば、自然と破損してしまうでしょう。

LANケーブルが劣化する原因

LANケーブルは、さまざまな原因で劣化します。何も知らずに原因を突き止めるのは難しいので、どのようなことが原因になり劣化するのかを確認しておきましょう。

ケーブル部分の破損

LANケーブルは、ケーブル部分が破損すると次第に劣化します。たとえば、オフィスの机で踏んでいる、椅子で頻繁に踏む、強引に引っ張るといった行為は、劣化を早める原因のひとつです。もちろん、このような衝撃に強い商品もありますが、基本的には粗末に扱わないようにしましょう。もし、LANケーブルが心配になるようであれば、配線モールやスパイラルチューブ、そしてパンラップによる保護が有効です。

コネクタの破損

コネクタの破損も劣化の原因になります。ただし、破損というのは、必ずしも形状が崩れるといった意味ではありません。もちろん、形状が崩れたことによる破損も考えられますが、ここでいう破損とは頻繁に抜き差しすることによる摩耗です。通常、コネクタはあまり抜き差ししません。しかし、ルーターやOA機器の移動を頻繁に行う場合は、どうしても一時的な抜き差しが発生します。

水に濡れる

ルーターやパソコンは、一般的に床より高い位置に置きます。ルーターなら棚の上、パソコンは当然ですがデスクに置くでしょう。しかし、LANケーブルは、必ずしも高い位置にあるとは限りません。むしろ、床を這わすように配線するところが多いのではないでしょうか。もちろん、ケーブルなら多少の水でも乾けば使えるかもしれませんが、コネクタの場合は使えるとは限らないので要注意です。また、水に濡れたまま使用すると、ショートする可能性もあります。

太陽光

プラスチック製品をふくめ、さまざまな商品は紫外線に当たると劣化します。このような現象は、LANケーブルも同じです。しかも、猛暑の日差しは非常に強いため、さらに劣化が早まる可能性が高くなります。LANケーブルに限らず、オフィスや自宅の窓際に配線が敷かれている場合は充分気をつけましょう。

LANケーブルにも寿命がある

LANケーブルは、いつまでも使えるものではありません。前述のとおり、さまざまな理由で劣化します。しかし、LANケーブルがどこまで使えるのかは国税庁で定められているのです。ちなみにあらゆる商品などの耐用年数を決めている国税庁によると、LANケーブルは単体ではなく設備の一部として耐久年数が決まります。

たとえば、法人利用の場合は、印刷するプリンタならプリンタとセットで5年、パソコンならセットで4年です。いままでの耐用年数はLANケーブルのみで18年でしたが、法律の改正により変わりました。

LANケーブルの通信速度への影響と規格選び

LANケーブルの性能は規格(カテゴリ)によって異なり、通信速度や周波数に直接影響します。カテゴリ5e、6、6A、7、8などが存在し、数字が大きくなるほど高速通信に対応しています。

家庭用ではカテゴリ6が主流ですが、オンラインゲームや高画質動画の視聴、テレワークなど通信量の多い用途にはカテゴリ6Aやカテゴリ7がおすすめです。法人利用やサーバー用途であれば、最大40Gbpsのカテゴリ8が選ばれることもあります。

また、ケーブルの構造には「単線」と「ヨリ線」があり、10m以上の配線には安定性のある単線、5m以下では柔軟なヨリ線が扱いやすい仕様です。

LANケーブルを交換するタイミングと目安

LANケーブルの耐用年数は環境によって大きく変わります。国税庁の耐用年数ではケーブル類は18年と定められていますが、室内で丁寧に扱えば20~30年使用できることもあります。ただし、以下のような状態が見られたら交換を検討しましょう。

・通信速度が極端に落ちた

・頻繁に通信が切れる

・コネクタが壊れている

・被覆に亀裂や色あせが見られる

・新しい回線(光回線など)に乗り換えた

光回線のポテンシャルを最大限引き出すためには、カテゴリの数字が大きく、高速通信に対応したケーブルを選びましょう。LANケーブル交換の際は、Cat6(カテゴリ6)以降のLANケーブルが最適です。

古くなったLANケーブルの捨て方

LANケーブルを交換した後、古いケーブルの捨て方が分からず、クローゼットの奥にしまい込んだままという方が少なくありません。そこで、LANケーブルの正しい捨て方を紹介します。

自治体のごみ収集

LANケーブルを自治体のごみ収集にて捨てる場合、長さが30cm以下のものは不燃ごみで回収してもらえます。長さが30cm以上のケーブルは小さく束ねるか、切断することで不燃ごみに出すことができます。長さが10mを超えるような太いケーブルは、不燃ごみではなく粗大ごみとして捨てましょう。

LANケーブルは基本的に可燃ごみとして捨てることができません。LANケーブルの素材に使用されているポリ塩化ビニールは、摂氏800℃以上ないと焼却できないためです。ただし自治体によってごみ収集の方法は異なるので、捨てる前に自治体のホームページを確認してみましょう。

小型家電回収ボックス

自治体によっては小型家電回収ボックスが設置されており、無料回収をすすめています。パソコン関連に使用されている銅やレアメタルといった有用金属を集めて、リサイクルする目的があるからです。ただし回収ボックスの設置は義務化されていないため、ボックス設置の有無は自治体に確認が必要です。

パソコンと一緒に回収

パソコンを処分する際に、LANケーブルを一緒にメーカーが回収してくれる場合があります。自治体のごみ収集や小型家電回収ボックスなどに持っていく手間が省けるので、ぜひ活用しましょう。ただし、パソコンとは別で購入したLANケーブルは回収してもらえないので、注意しましょう。

まとめ

LANケーブルは、見た目には変化がなくても、内部が劣化している場合があります。通信速度が遅い、接続が不安定といった症状が続くようであれば、LANケーブルの状態を疑ってみましょう。定期的な点検と適切な交換、そして使用環境に適した規格の選択が、快適なネット環境を支えるカギとなります。交換の際にはカテゴリや構造にも注目し、廃棄時は自治体のルールに従うようにしましょう。安全で快適なインターネット環境のためにも、LANケーブルの扱いを今一度見直してみてください。

光ビジネスアクセスNEXT(株式会社USEN ICT Solutions)

光ビジネスアクセスNEXT(株式会社USEN ICT Solutions)

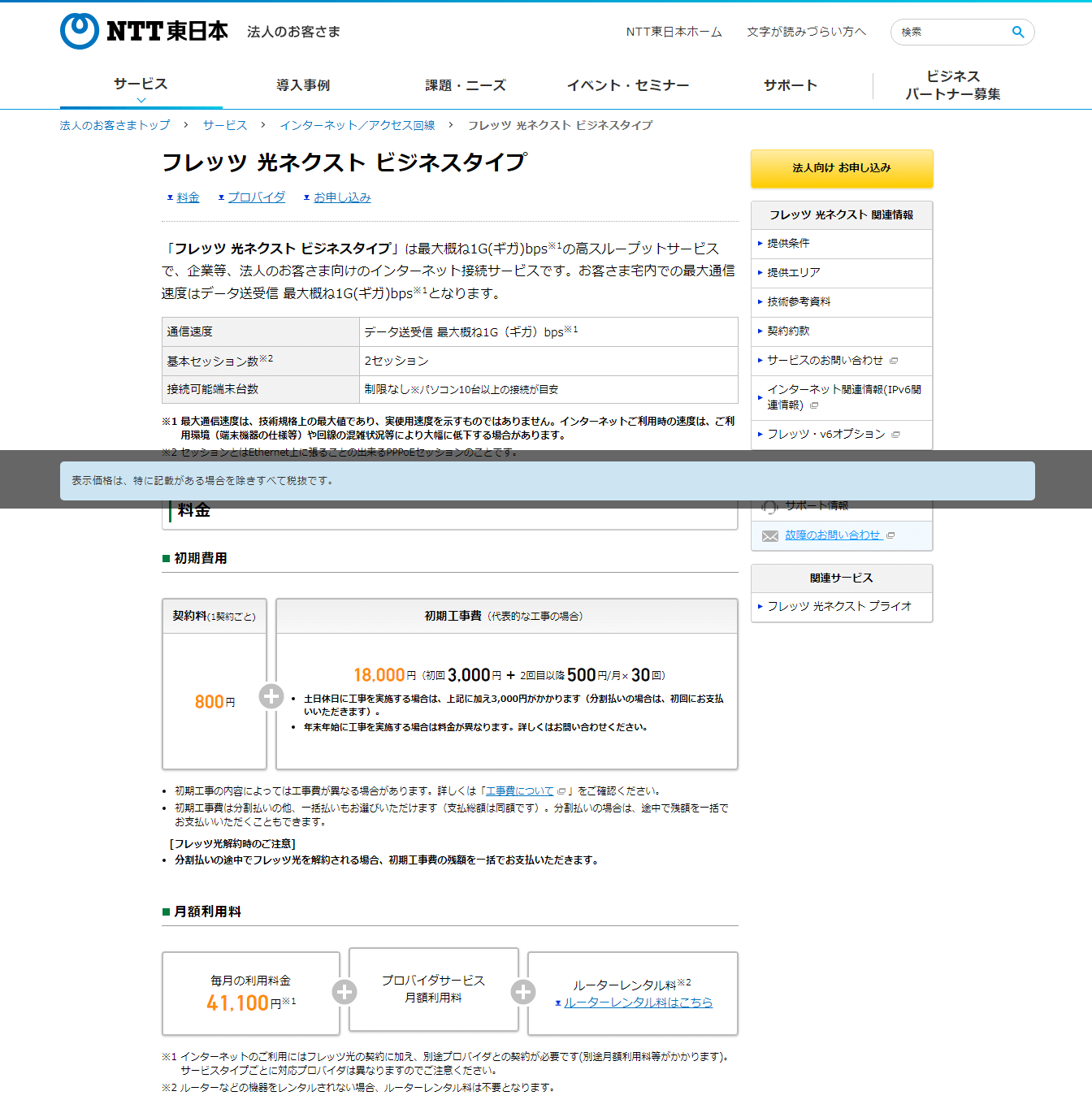

フレッツ光ネクストビジネスタイプ

フレッツ光ネクストビジネスタイプ

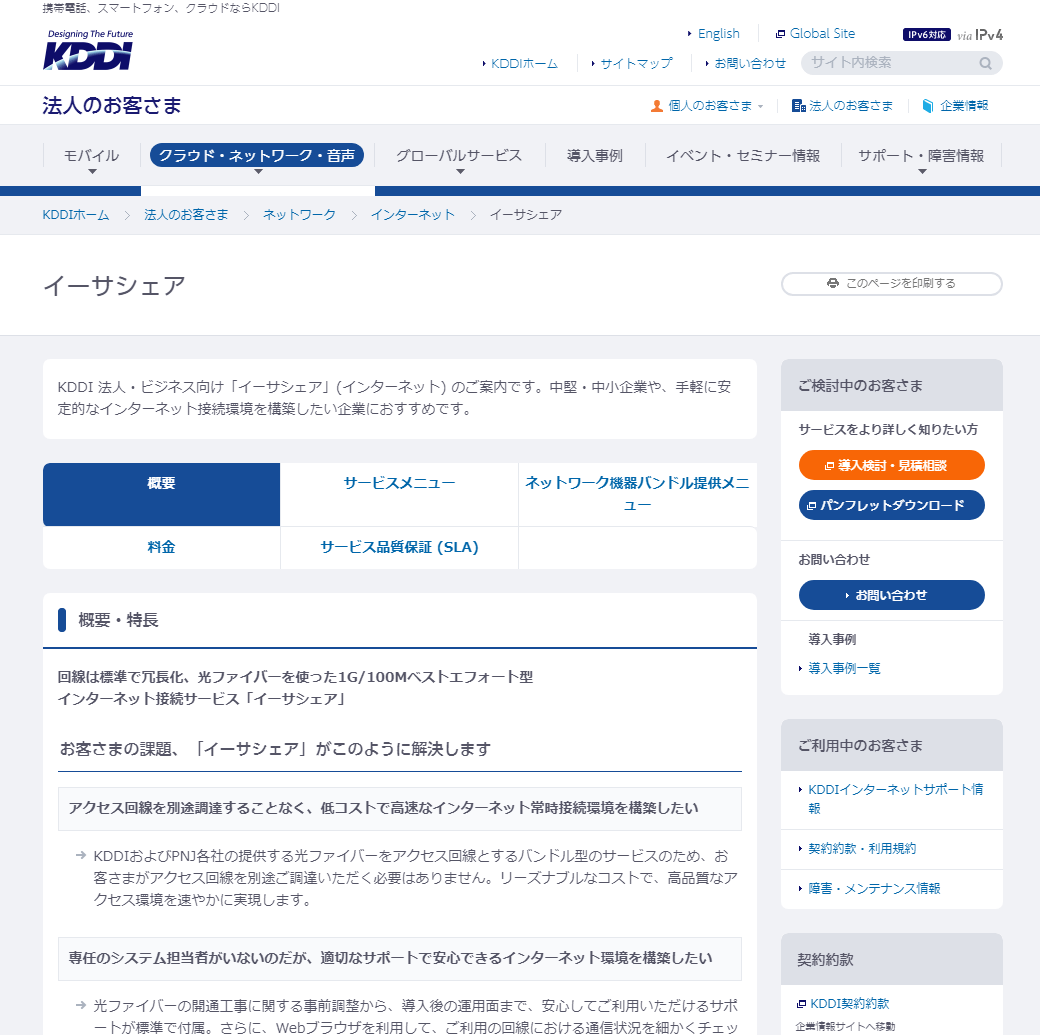

イーサシェア(KDDI株式会社)

イーサシェア(KDDI株式会社)

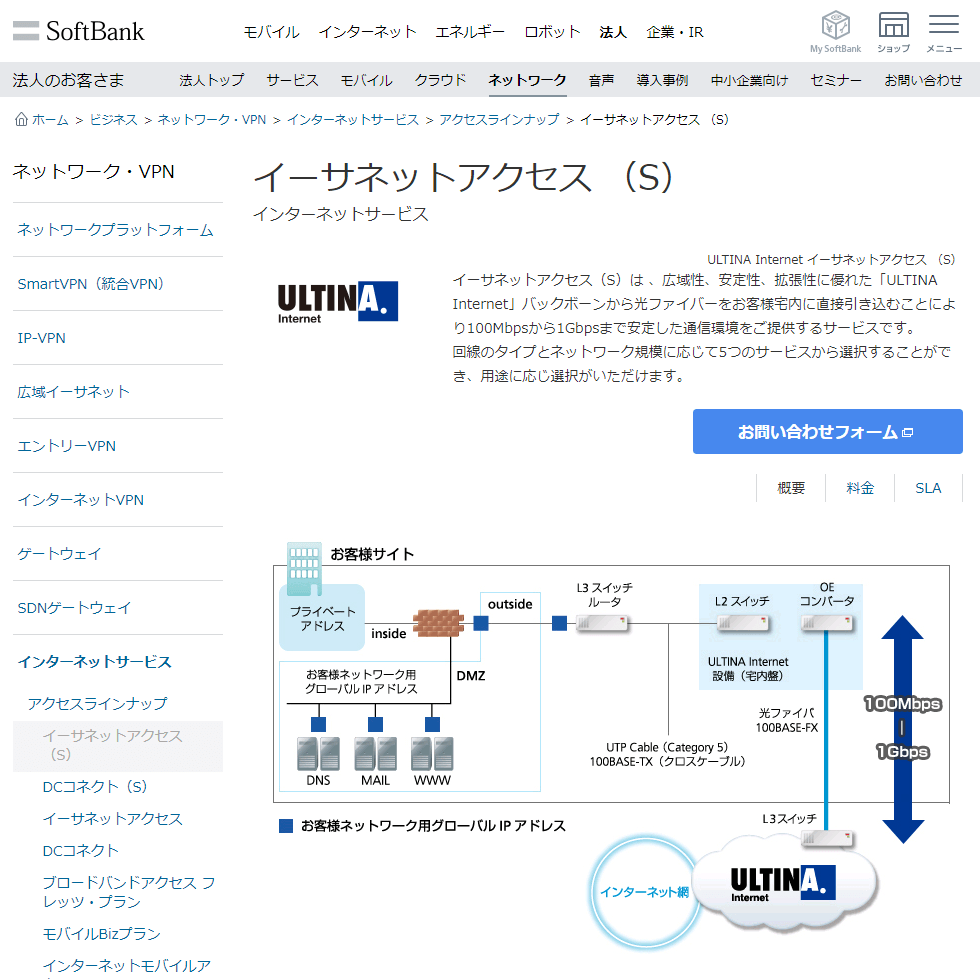

イーサネットアクセス (S)(ソフトバンク株式会社)

イーサネットアクセス (S)(ソフトバンク株式会社)

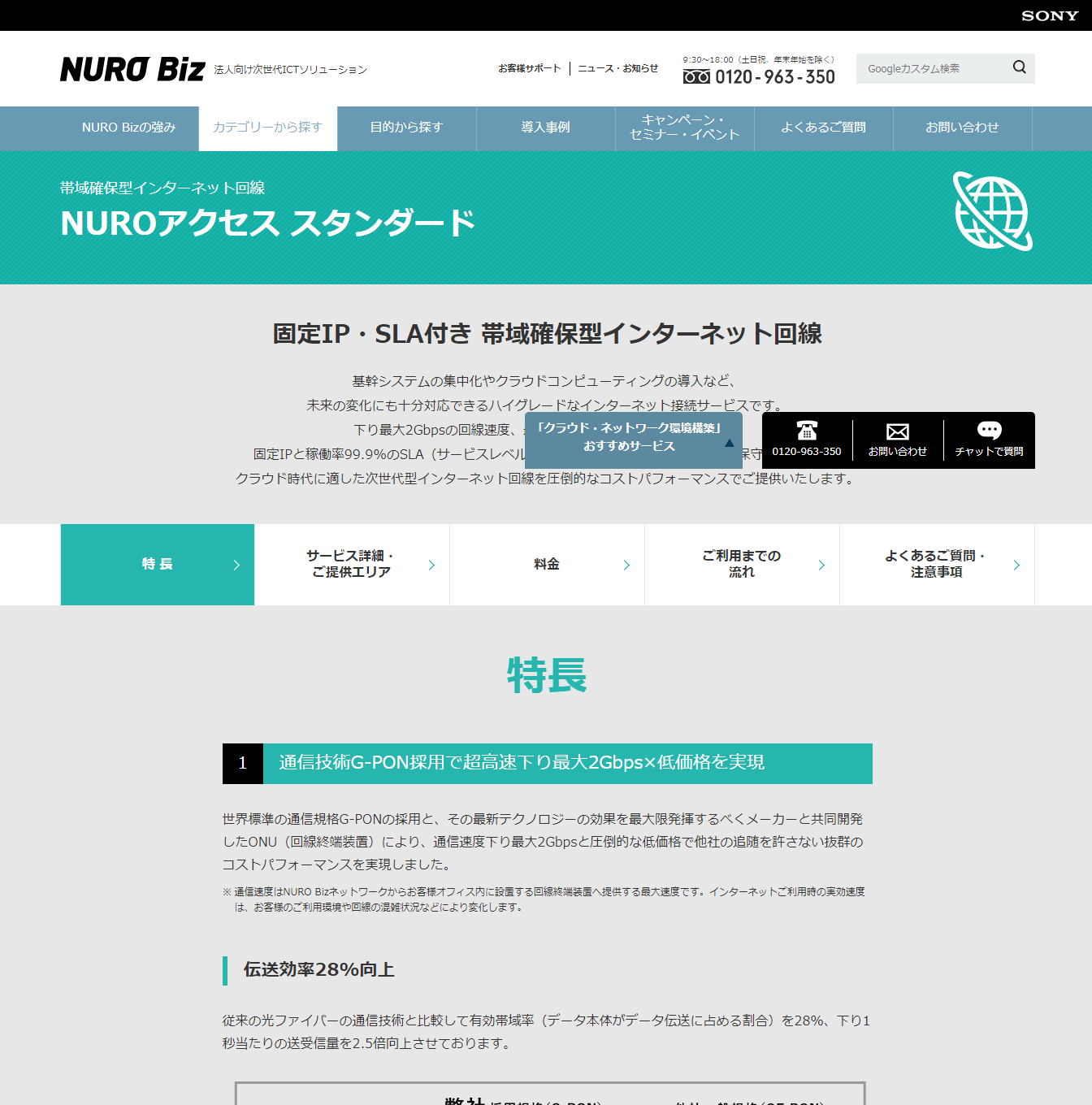

NUROアクセス スタンダード(ソニービズネットワークス株式会社)

NUROアクセス スタンダード(ソニービズネットワークス株式会社)